株式会社ティムス代表取締役社長の若林です。

第一回目の投稿として、当社のリードパイプラインである急性期脳梗塞の治療薬候補「TMS-007/JX10」が、なぜこれまでの脳梗塞治療薬とは異なる可能性を持つのか、そのコンセプトと作用機序に焦点を当ててお伝えします。

「TMS-007」は、当初からの当社の開発コードです。「JX10」は当社の提携先であるCORXEL社の開発コードであり、日本の外ではJX10が使われています。(ちなみに、過去に提携していた米バイオジェン社では、「BIIB131」という開発コードで呼ばれていました。)

当社について初めて知る方にも分かりやすく、という思いで書いていますので、既にご存じの方にとってはこれまでと重複する情報も多々あると思いますが、ご理解いただければと存じます。

※本ページは、当社の研究開発状況をお伝えするものであり、医薬品の効能・効果を保証するものではありません。記載内容は治験段階の情報を含みます。

脳梗塞とは、脳に酸素や栄養を送る動脈に血栓が出来ることで血行不良が起こり、脳細胞が死ぬことでさまざまな症状をきたす病気です。

世界で年間約763万人が発症し、約329万人の死亡原因となっている、非常に重大な疾患です(※1)。日本では、2018年に約23万人が脳梗塞を発症したとの推計があります(※2)。死因だけでなく認知症の原因としても上位であり、片麻痺等の身体的障害が残る方も多くいらっしゃいます。

- ※1 World Stroke Organization:Global Stroke Fact Sheet 2022

- ※2 Datamonitor Healthcare ”Stroke Epidemiology”, Published on 07January 2019

しかしながら、先進国で共通に承認されている医薬品は「t-PA」のみです。t-PAは原則的に発症から4.5時間以内に投与されなければならず、患者さん全体の10%未満にしか使用されていません。

t-PAの売上高は、年間約20億ドル(1ドル150円換算で約3,000億円)という規模です。しかし、脳梗塞治療を必要とする患者さんは、世界的な高齢化を受けて年々増加すると予想されており、t-PAの課題に対応できる新薬の登場が望まれています。

医薬品以外では近年、カテーテル(※3)により血栓を物理的に除去する血管内治療も普及してきていますが、かなり太い血管での脳梗塞でしか治療成績が確立していません。こちらもやはり、一部の患者さんでしか使われていないのが現状です。

- ※3 カテーテルとは、血管の中に挿入していく医療用の細く(直径数mm)柔らかい管のことで、心筋梗塞や脳梗塞の治療、血管内の検査等に用いられます。

ティムスが開発を進めているTMS-007は、t-PAとは異なる作用機序を有し、より広範な患者層への治療適応が期待される新規医薬品候補です。

急性期脳梗塞の治療薬開発では、発症後できるだけ早く血栓を溶かして血流を再開するというアプローチと、ダメージを受けているが救える可能性がある脳細胞を二次損傷から守るという2つのアプローチが取られてきました。

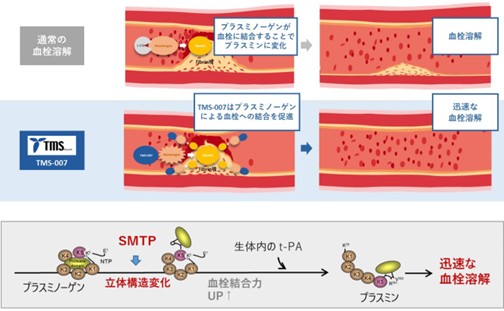

唯一の治療薬として承認されているt-PAは、血栓を構成するたんぱく質「フィブリン」を分解する働きをもつ「プラスミン」という物質の生成を促し、血栓を溶かす治療効果が期待されています。しかし、プラスミンが過剰になることで、脳内の他の部位で出血が起こるリスクが指摘されており、このことが投与可能時間が発症から原則4.5時間以内に制限されている大きな理由になっています。

一方、当社が開発中のTMS-007については、マウスを用いた非臨床試験で脳内出血の抑制が確認されたデータがあり(※4)、日本国内で実施された前期第2相臨床試験でも、症候性脳内出血(症状の悪化を伴う重大な脳内出血)は認められませんでした。

- ※4 Ito et al. Brain Res 2014

TMS-007は、「プラスミノーゲン」に働きかけて血栓との結合を促進することで血栓溶解を早めると考えられています。このメカニズムにより、「プラスミン」が過剰に生成されるようなことがなく(生体内の凝固・線溶バランスに過度な影響を与えず)、投与による出血リスクを低減しうる治療選択肢として開発が進められています。

さらに、ヒトが体内に有する「sEH(可溶性エポキシドハイドロラーゼ)」という酵素を阻害することで、浮腫や炎症を抑える「抗炎症作用」を有しており、二次損傷を抑制していることも示唆されています。

これらの有効性と安全性が更なる臨床試験で確立されれば、TMS-007は、t-PAよりも多くの患者さんに使っていただける可能性が高いと期待されています。

- 拡大

- (SMTP化合物による血栓溶解作用機序)